作者:安法醫新抗老科學研究中心 研發長 吳杰浩

(歡迎分享與引用,請註明出處:#安法醫新抗老科學研究中心,謝謝)

瑞士研究挑戰「壽命天花板」的社會與倫理反思

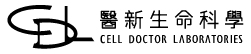

長期以來,主流學界認為人類壽命存在「生物極限」,多數研究指出最高壽命上限可能落在 115–125 歲之間(Dong et al., Nature, 2016)。然而,來自瑞士蘇黎世大學的一項最新研究卻對此提出挑戰。該團隊分析 1950 年以來 200 多個國家的壽命資料,發現全球人類平均壽命仍穩定以每年約 3 個月的速率持續延長,未顯示出任何放緩趨勢。研究預測,到 2063 年,包括日本與瑞士在內的長壽國家女性平均壽命將突破 100 歲(Zürich University, 2024, 圖一)

圖一:1840 年至 2020 年世界主要人口的預期壽命。

實心圓圈是 2001-2020 年的資料.Human Evolutionary Ecology Group, University of Zurich, Switzerland

doi: https://doi.org/10.1101/2025.05.01.651310

壽命增長的多重驅動因素

壽命的持續增長,並非單一醫療技術進步所致,而是來自多方面的結構性改善:

- 心血管疾病死亡率下降(Mensah et al., 2020)

- 癌症早篩與新療法普及(Siegel et al., 2023)

- 公共衛生體系與疫苗接種強化(Greenwood, 2014)

- 健康生活方式的推廣

舉例來說,法國女性在 80 歲時的預期剩餘壽命,自 1980 年的 9.5 年延長至 2020 年的 12.7 年,顯示高齡族群的健康壽命與總壽命同步提升(INSEE統計,2023)。

生物學上的「壽命極限」仍待辯證

傳統理論指出端粒縮短、DNA累積損傷與細胞衰老等機制構成自然壽命的上限(Hayflick, 1965)。但新興研究帶來了顛覆性的觀察:

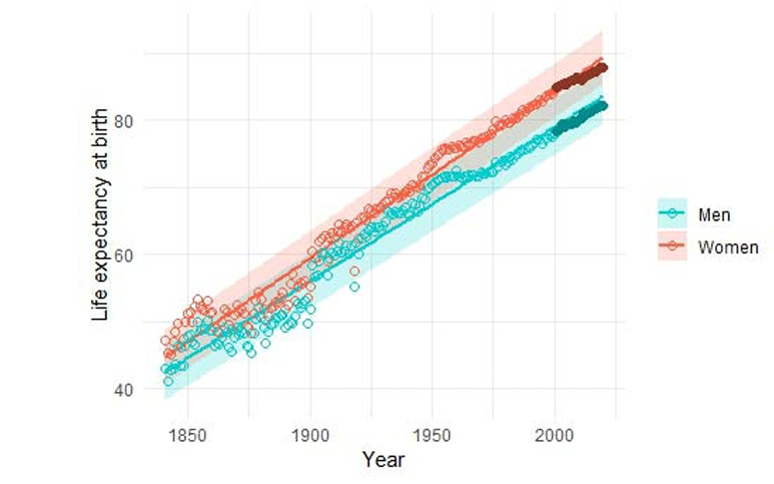

- 清除小鼠體內的衰老細胞後,其壽命延長了 36%,並顯著提升健康狀態(Wang et al., Cell Metabolism, 2024, 圖二)

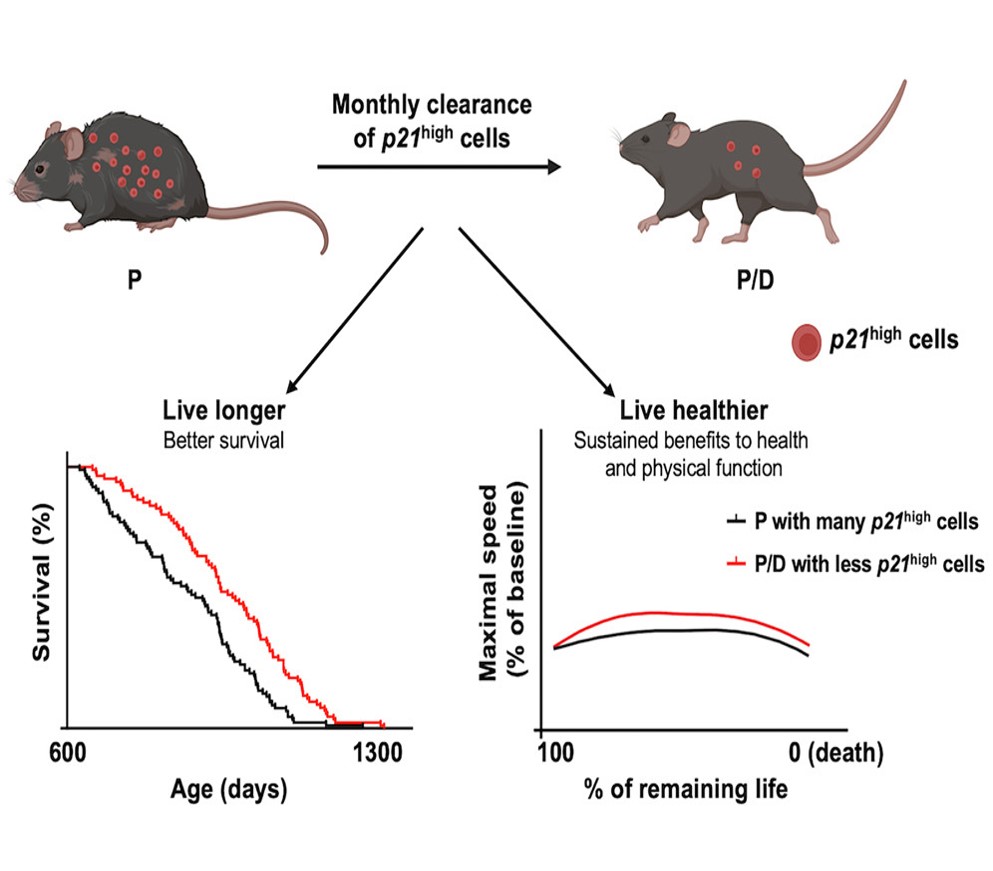

- 應用 CRISPR 鹼基編輯工具成功修復人類早衰症相關基因突變(Lin et al., Signal Transduction and Targeted Therapy, 2021,圖三)

這些研究預示,未來透過基因編輯與衰老細胞清除技術,人類壽命有望突破既定生理界限。

圖二: 清除衰老細胞延壽36%

Mice Cleared of Senescent Cells Shown to Die Healthier—Not Just Live Longer.

Cell Metab. 2024 Aug 6;36(8):1795-1805.e6.

圖三:CRISPR修復早衰基因

CRISPR base editor treats premature-aging syndrome

Signal Transduct Target Ther. 2021 Apr 16;6(1):158.

模型與挑戰:線性預測的風險

雖然目前壽命數據呈現穩定線性增長趨勢,但有學者提醒,歷史趨勢不必然代表未來走勢。例如疫情(如 COVID-19)、氣候變遷、抗生素抗藥性(WHO, 2023)等全球性挑戰,可能隨時改變壽命曲線的軌跡(Barro et al., 2021)。

延壽社會的制度重構壓力

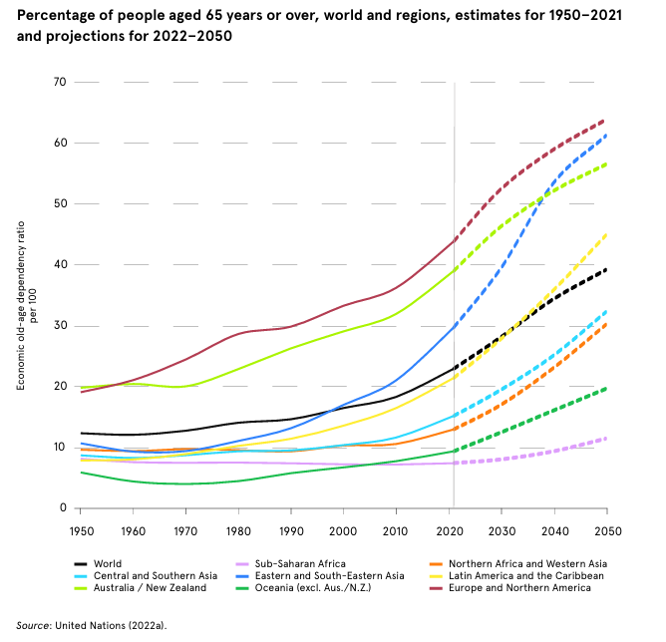

人口結構劇變亦為政策制定者帶來壓力。根據聯合國預測,全球 65 歲以上人口將於 2050 年增至 16 億人(UN, 2022)。各國開始採取應對措施:

- 新加坡實施彈性退休制度(MOM)

- 德國推動「終身學習帳戶」制度(BMBF, 2023)

這些改革不僅影響退休與就業制度,更重塑教育、健康照護與代際財富配置模式(圖四)。

圖四: 世界和各地區老年經濟扶養比:1990-2021 年估計值和 2022-2050 年預測值.

扶養比是指每100 位有生產能力者(15-64 歲)所需扶養的依賴人口(14 歲以下者與65 歲以上者)。當此值愈高,便代表社會所需負擔的依賴人口愈多。

Leaving No One Behind In An Ageing World World Social Report 2023 聯合國經濟與社會事務部

倫理與可持續性的未解議題

延壽技術是否會成為富裕階層的專利?世界衛生組織已將「衰老」列入 ICD-11 中的可預防健康狀況分類(WHO, 2023),但技術落差恐進一步擴大貧富不均(Emanuel et al., 2020)。此外,有研究指出,壽命每延長一年,全球碳排量將增加約 1.2%(Springmann et al., 2022),突顯壽命延長對永續發展的潛在衝擊。

結語:你願意活到 120 歲嗎?

壽命無極限的假說雖尚未被最終證實,但它已激發人類重新思考「活得久」與「活得好」的意義。當生物技術得以延壽,我們是否已準備好應對其帶來的醫療、制度與倫理變革?